Friedrich Bernhard Werner, Vista della Ca’ Granda, 1740, Milano, Archivio Fondazione IRCCS Ca’ Granda, Ospedale Maggiore

Note sulla Sanità a Milano nel Seicento

di Cristiana Rosella Alegiani

Quando la peste colpì Milano la malattia era già nota da tempo in Europa. Nel Seicento le epidemie e le guerre che l’avevano attraversata avevano provocato una bassa crescita della popolazione al contrario di quanto si era verificato nei due secoli precedenti. Nel 1630 il contagio si era diffuso in Francia e in Italia dove, oltre a Milano, aveva colpito Venezia, Bologna, Firenze e Padova. Mantova e Torino erano arrivate a perdere i tre quarti della loro popolazione.

Aligi Sassu, Addio monti, I promessi sposi, Roma, 1982

Negli stessi anni la pestilenza non si era propagata nel Sud ma l’eruzione del Vesuvio aveva causato circa 7000 vittime e poiché erano state colpite soprattutto le campagne si sarebbe assistito a una massiccia emigrazione verso la città di Napoli.

Tuttavia la peste non si era fermata: tra il 1634 e il 1639 ritornava in Germania e in Francia con manifestazioni che si sarebbero ripetute in ondate successive: nel 1649, nel 1652 e nel 1661. E, tra il 1656 e il 1657, raggiungeva tutto il Mezzogiorno d’Italia: Napoli avrebbe perso più della metà della sua popolazione. Tra il 1663 e il 1670 ricompariva nel Nord dell’Europa, colpendo l’Inghilterra, la Francia settentrionale, l’Olanda e la valle del Reno. Solo nel 1670 l’epidemia finalmente avrebbe subito un arresto duraturo.

In quel periodo si erano manifestate anche altre gravi malattie con l’esito di una elevata mortalità la cui diffusione era stata favorita soprattutto dagli spostamenti degli eserciti: alla peste, infatti, si erano alternati tifo, vaiolo e infezioni di vario genere. A Londra, a breve distanza dalla peste descritta da Daniel Defoe, tra il 1670 e il 1689, a causa del vaiolo avrebbero perso la vita circa 30.000 persone. [Pietro Greco, La scienza in Europa dal Seicento all’Ottocento, 2016].

A Milano la gestione della salute dei cittadini era affidata a una complessa rete organizzativa, la responsabilità della quale ricadeva sulla Ca’ Granda (altrimenti detto Ospedale Maggiore). Spettava a questa importante istituzione il compito di coordinare tutte le attività assistenziali della città.

Questo grande ospedale, voluto intorno alla metà del XV secolo da Francesco Sforza e Bianca Maria Visconti, fu realizzato dall’architetto Antonio Averlino, detto il Filarete, in un’epoca segnata dalla grave crisi sociale, sanitaria, demografica che aveva investito tutta l’Europa e durante la quale si era avvertita la necessità di rinnovare le strutture ospedaliere e assistenziali. Il suo assetto architettonico doveva rispondere all’esigenza di una più complessa organizzazione amministrativa e sanitaria dando avvio alla riforma ospedaliera che, dal Quattrocento in poi, avrebbe portato a sostanziali cambiamenti nell’arte della cura. Risale ad allora la fondamentale distinzione dei malati in acuti e cronici, basata sulla gravità e sulla diversità delle patologie.

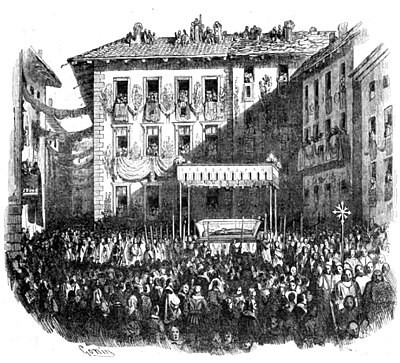

L’Ospedale Maggiore di Milano nel giorno della Festa del Perdono, fine del XVII secolo

La crociera filaretiana, che costituiva il primo nucleo della Ca’ Granda, diventava la sede di un’importante trasformazione medico-scientifica nella quale il medico entrava a pieno titolo con l’incarico di curare i malati e l’ospedale da albergo dei poveri si trasformava in fabbrica della salute.

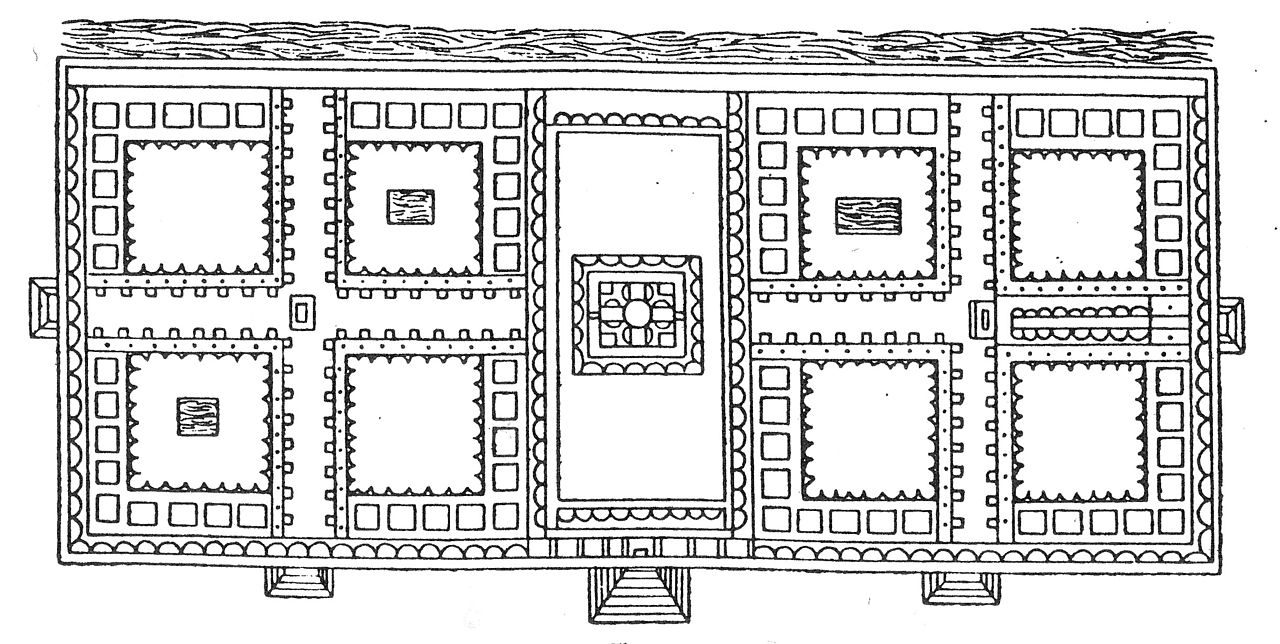

Pianta dell’Ospedale Maggiore disegnata dal Filarete

Nel progetto del Filarete le corsie, disposte su una pianta a croce, si sviluppavano ai lati del cortile centrale disegnando quattro cortili minori (inizialmente veniva costruita la sola corsia destra).

Santagostino Giacinto, Gian Pietro Carcano, Milano, Archivio Fondazione IRCCS Ca’ Granda, Ospedale Maggiore

Ogni braccio della crociera, alto quasi 10 metri, era dotato di grandi finestre che garantivano la libera circolazione dell’aria intorno ai letti disposti in due ordini paralleli. Ogni letto disponeva di cassetti per la biancheria e di un banco accanto alla spalliera che poggiava su una parete dietro la quale si apriva un corridoio, suddiviso in stanzette dette destri, che forniva a ciascun posto-letto un servizio igienico areato.

Durante tutta l’età spagnola l’Ospedale Maggiore si trovava sotto il governo patrizio il quale favoriva l’incremento del patrimonio ospedaliero con donazioni e lasciti; era proprio questo a garantire la sua autonomia anche nei confronti della Chiesa con la quale si assisteva a un vero e proprio conflitto giurisdizionale. La vita ospedaliera, religiosa nelle motivazioni, era laica e civile negli esiti. L’amministrazione, infatti, era nelle mani di laici mentre l’assistenza in larghissima parte in quelle di religiosi. Dal Seicento in poi i benefattori avrebbero rivestito un ruolo importante e la riconoscenza della città per la loro opera è testimoniata dai numerosi dipinti che li ritraggono. Nel 1624 un eccezionale lascito di Gian Pietro Carcano, secondo fondatore dell’Ospedale, consentiva la costruzione del nuovo corpo di fabbrica con il cortile centrale che si affiancava alla crociera filaretiana.

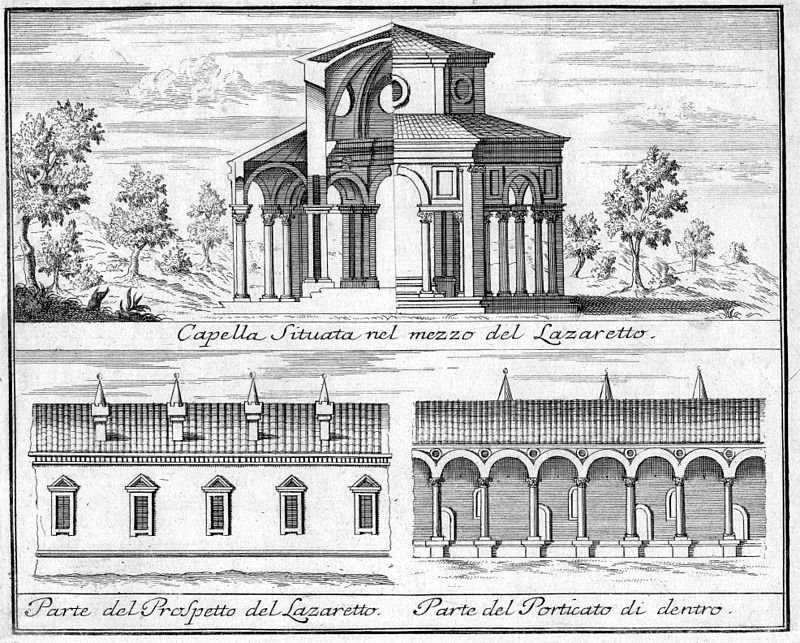

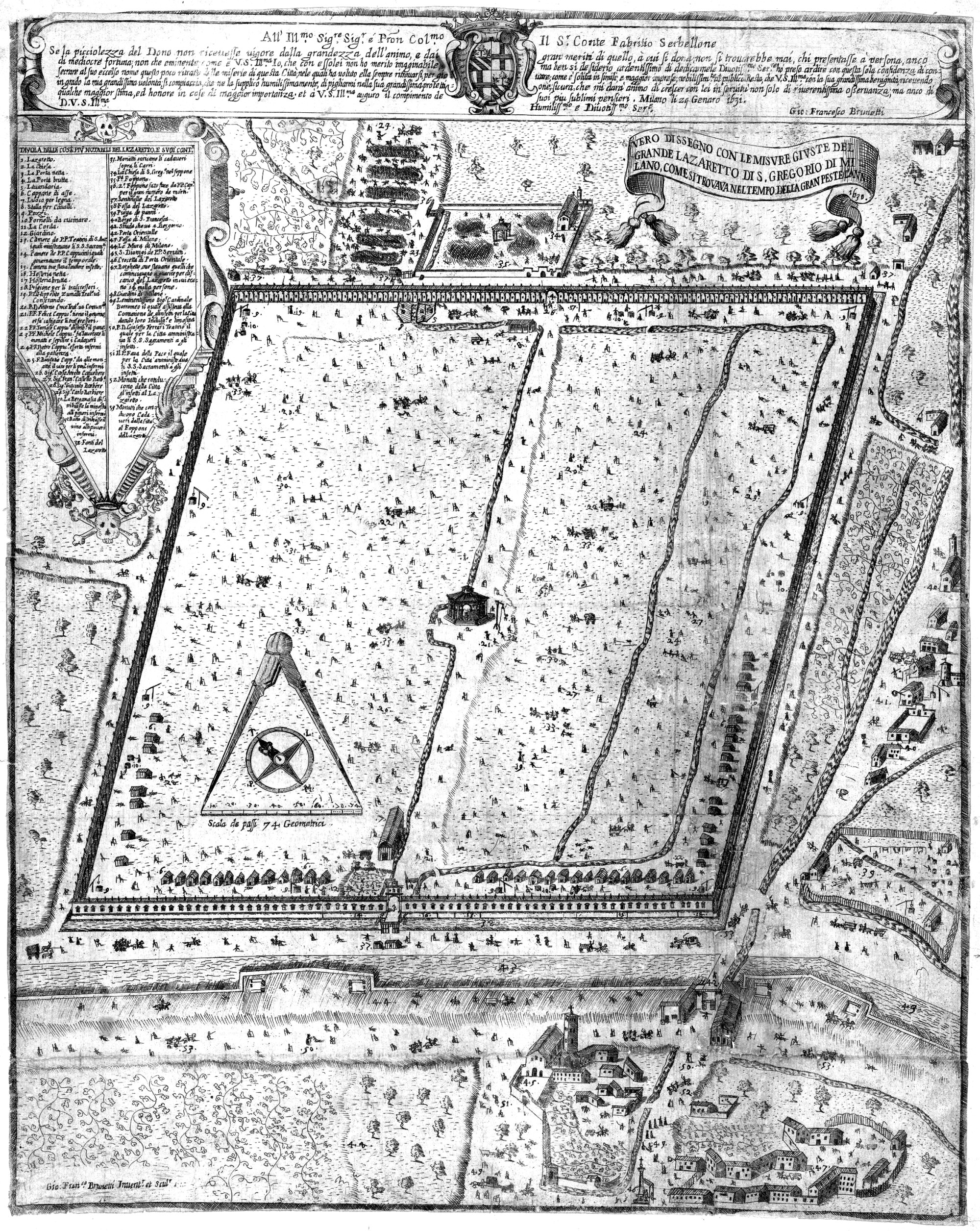

Girolamo Ferroni, La cappella di San Carlo e il Lazzaretto, 1737

Nel 1488, fuori la Porta Orientale, venne anche costruito, come ricovero per i malati durante le epidemie, il Lazzaretto di San Gregorio, descritto nei capitoli XXXV e XXXVI dei Promessi Sposi. A forma di quadrilatero, lungo 378 metri e largo 370, questo imponente edificio era dotato di 288 stanze con al centro la cappella di San Carlo aperta a tutti i quattro lati perché fosse visibile da ogni parte. Esso occupava un’area delimitata dalle odierne via San Gregorio, via Lazzaretto, viale Vittorio Veneto, corso Buenos Aires. La sua funzione era quella di ospitare quanti erano affetti da una forma acuta della malattia, con una separazione tra infetti, sospetti e convalescenti. Ci si proponeva così di aiutare i ricoverati a ristabilirsi e a mantenerli in isolamento per un lungo periodo di tempo dopo la malattia in modo da evitare ogni contagio.

Giovan Francesco Brunetti, Vero disegno con le misure giuste del Grande Lazzaretto di San Gregorio di Milano come si trovava nel tempo della gran peste, 1631

La costruzione del Lazzaretto si rivelò provvidenziale a fronte delle tre grandi epidemie che avrebbero colpito, nell’arco di un secolo, la città di Milano: “la peste di Carlo V” (1524-29), “la peste di San Carlo” (1576-77) e la peste “manufatta”, oggi più comunemente detta “peste del Manzoni o dei Promessi sposi” (1629-30). In tutti e tre i casi, l’enorme recinto di Porta Orientale non fu sufficiente ad accogliere tutti gli ammalati e si dovette ricorrere ad altri accampamenti di fortuna, specialmente al Gentilino fuori Porta Ticinese. La peste di Carlo V e la peste del Manzoni provocarono un numero molto elevato di decessi. Si parlò allora di oltre 50.000 morti, quasi la metà degli abitanti di Milano [Giorgio Cosmacini, Storia della medicina e della sanità in Italia. Dalla peste nera ai giorni nostri, 2016].

Porzione superstite del Lazzaretto in via San Gregorio 5

L’apparato amministrativo e l’organizzazione sanitaria della Ca’ Granda sarebbero progrediti nella seconda parte del Seicento ad opera di Camillo De Lellis che introduceva regole infermieristiche di grande importanza e modernità.

L’Ospedale Maggiore rispondeva anche a due problemi sociali: l’esposizione infantile e le forme più gravi di marginalità, soprattutto quelle legate alla follia. Precedentemente accolti nell’Ospedale di San Celso, poi chiuso, gli esposti avrebbero trovato rifugio nel “cortile delle balie” all’interno della Ca’ Granda mentre i folli erano accolti nel vecchio Ospedale di San Vincenzo che ospitava anche anziani poveri, inabili e mendicanti.

All’Istituzione ospedaliera si affiancavano i pia loca che offrivano sostegno alle famiglie come l’orfanatrofio maschile dei Martinitt e quello femminile delle Stelline e i ritiri per donne sole e anziane. Si avvicendava anche l’azione caritativa realizzata in ambito ecclesiale nello spirito della riforma cattolica dall’opera pastorale promossa a suo tempo dal cardinale Carlo Borromeo con l’obiettivo di impartire ai fedeli modelli comportamentali in base all’età, al sesso, alle condizioni sociali e morali. Questo disegno si sarebbe poi concretizzato con l’apertura di istituti di educazione, collegi, orfanotrofi, ricoveri femminili e dell’ospedale dei Fatebenefratelli di San Giovanni di Dio, con la distinzione di diverse categorie di poveri. Una particolare attenzione ai fedeli ricoverati era dedicata dalle confraternite che offrivano aiuto morale e materiale ai degenti e alle loro famiglie. Tale rete di volontariato religioso e sociale avrebbe consolidato il legame tra la città e l’Ospedale. I pia loca si occupavano anche del sostentamento delle fasce più deboli della popolazione provvedendo, con l’organizzazione di elemosine, alla distribuzione di cibi, bevande e abiti. Essi avevano anche l’obiettivo politico di operare, con elargizioni di denaro ai poveri, un contenimento di possibili tensioni sociali. In questo modo si intendeva far fronte a quelle che erano considerate due grandi devianze: la malattia e la povertà.

Ufficiali Sanitari, corporazione dei medici, nobiltà, popolo e clero

Rilevante era il ruolo degli Ufficiali di Sanità, membri di un consorzio espressione di una coscienza sanitaria collettiva, essi svolgevano un’azione di governo e di vigilanza sulla salute della popolazione con provvedimenti sull’igiene pubblica. Gli interventi promulgati dagli ufficiali sanitari, tra cui non mancavano pochi medici illuminati, spesso erano contrastati dalla maggior parte dei membri della classe medica che, facendo parte di una corporazione di professionisti fieri del loro stato sociale e di un sapere che attingeva a conoscenze consolidate, erano poco attenti a nuovi valori.

I promessi sposi illustrati da Francesco Gonin, Milano, 1840

Alessandro Manzoni descrive, con dovizia di particolari, il clima che si viveva a Milano durante la peste del 1628-30 attingendo largamente dal De Peste Mediolani quae fuit anno 1630 di Giuseppe Ripamonti [I promessi sposi, cap. XXXI].

Anonimo, Ritratto di Lodovico Settala, 1600, palazzo Morando, Milano

Gli ufficiali sanitari,“conservatori” della pubblica salute presso il Tribunale di Sanità, Alessandro Tadino medico pubblico zelante, coraggioso infaticabile e il protofisico, equiparabile all’attuale figura del primario, Lodovico Settala vecchio e sommamente autorevole per l’esattezza dei suoi pronostici […] quando ancora alcuni medici lo negavano avvisarono che veramente la peste era a Milano, portatavi da un soldato contagiato dai soliti lanzichenecchi imperversanti in Valtellina e nel Lecchese al termine della seconda guerra in Monferrato. (Il Tadino in particolare aveva redatto una premonitrice geografia della pestilenza). Essi chiedevano al Tribunale di Sanità di costringere all’osservazione delle leggi sanitarie non solo i plebei, ma anche molti nobili i quali andavano dicendo esser falso il pericolo del contagio e nemici della patria i medici che lo sostenevano. Nobili e ricchi facevano cadere nel vuoto ogni provvedimento contrario al loro interesse.

Il presidente di Sanità richiamava il Collegio dei medici ai suoi impegni deontologici. Ma dalla cronaca del tempo risulta che, benché fossero pervenuti solleciti al Collegio non si trovavano medici disposti a entrare nel lazzaretto per visitare e curare gli appestati.

Dunque, pur essendoci concordanza sul da farsi tra gli Ufficiali di Sanità e i medici più responsabilmente impegnati, sul piano epidemiologico gravavano diverse divergenze. Settala e Tadino stessi disapprovavano la quarantena nelle proprie case, mentre il Presidente di Sanità Marco Antonio Monti ordinava di dar principio allo spurgo di tutta quanta la città, di impedire il mutuo contatto degli abitanti rinchiudendoli nelle rispettive case […] di istituire una prova di quaranta giorni per scevrare gli infetti dai sani.

La grande maggioranza dei medici che militava fuori dai ranghi della Sanità pubblica non voleva esporsi a compiti rischiosi. Con riferimento a quanto scrive Giuseppe Ripamonti, benché si promettessero loro anche lauti compensi non si riusciva a farli uscire dalle loro sontuose ville, sovente addirittura si nascondevano o negavano di esser medici. A Milano solo una trentina di essi esercitava nella pubblica amministrazione. Per questo motivo, per far fronte al carico sempre crescente degli ammalati bisognosi di assistenza e di cura, il tribunale di Sanità aveva dovuto ricorrere all’aiuto dei frati cappuccini rivolgendosi al Padre provinciale dell’ordine Felice Casati e al suo aiuto padre Michele Pezzobonelli [I promessi sposi, capp. XXXI -XXXIV].

Francesco Gonin, Caccia all’untore, cap. XXXII

Gli Ufficiali di Sanità, quando esercitavano il loro potere, spesso si inimicavano tutta la popolazione: popolo minuto, borghesi, nobili e clero. I loro interventi erano accolti con ostilità perché bloccavano la circolazione delle merci o le danneggiavano con le fumigazioni; paralizzavano l’attività economica e condannavano alla fame i lavoratori a giornata, minacciavano clausure e sequestri, ostacolavano la libertà dei nobili e vietavano le processioni religiose. Emblematico di questi segnali di rivolta popolare è il racconto delle minacce subite da Lodovico Settala e da Alessandro Tadino insieme a Senatore Settala figlio di Lodovico [I promessi sposi, cap. XXXI].

Francesco Gonin, La processione di San Carlo, cap. XXXII

Occorre tenere presente che, durante la peste del 1576, il cardinale Carlo Borromeo, aveva dato vita a numerose opere di carità verso i poveri contribuendo a organizzare il servizio sanitario con la fondazione e il rinnovamento di ospedali e beneficiando la città con un lascito testamentario. Di contro aveva biasimato e osteggiato le autorità civili per aver riposto la loro fiducia nei mezzi umani piuttosto che in quelli divini con la proibizione di tutte le riunioni pie e delle processioni durante il tempo di Giubileo. Per questo aveva ordinato tre imponenti processioni penitenziali vanificando così gli effetti benefici della sua azione pastorale. Carlo Borromeo, nella convinzione che la peste fosse un flagello mandato dal cielo come castigo dei peccati commessi, riteneva che per sconfiggere la peste fosse necessario ricorrere ai mezzi spirituali. Nel giugno del 1630 il cugino cardinale Federico Borromeo, sia pure inizialmente contrario, decise di promuovere una processione che portò una gran folla dietro il corpo di San Carlo nelle principali contrade della città alla quale conseguì nei giorni successivi una grave recrudescenza del contagio. La peste aveva ucciso anche i due terzi del clero secolare di Milano [I promessi sposi, cap. XXXII].

Il Tribunale di Sanità, pur consapevole che tali assembramenti costituissero un fattore scatenante nella diffusione della peste, non sempre aveva la forza di opporsi al clero e alla richieste devozionali del popolo. Di fatto Federico Borromeo non si discosta dalla visione tradizionale cristiana della peste come flagello di Dio, castigo per i peccati e la corruzione del mondo. Nessuna meraviglia quindi per il fatto che egli, pur riconoscendo l’efficacia delle prescrizioni prese per l’igiene e l’isolamento, si risolvesse a ordinare la processione in onore di San Carlo.

Jacob Ferdinand Voet, Federico Borromeo

Ciononostante a Federico Borromeo vanno riconosciuti numerosi meriti. Elargì ai poveri e agli affamati gran parte delle rendite ecclesiastiche, convertendo in elemosine anche le somme destinate precedentemente al mecenatismo e agli edifici, accentuando ancor più le norme penitenziali che regolavano la sua vita. Fondò nel 1607 la Biblioteca Ambrosiana poi aperta al pubblico nel dicembre del 1609 per la realizzazione della quale profuse le proprie rendite. Nel 1618 alla Biblioteca affiancò una ricca Pinacoteca donando ad essa una vasta raccolta di quadri [I promessi sposi, cap. XXII]. In occasione della peste cercò di organizzare in tutti i modi forme di assistenza spirituale e materiale agli appestati, sia tramite il clero secolare e regolare sia con la continua presenza personale, imitando anche in quelle ore terribili lo zelo pastorale di San Carlo durante la peste del 1576. Compiendo le sue visite nei luoghi più colpiti della città e nel lazzaretto, egli prendeva tuttavia rigide precauzioni per evitare il contagio, come ad esempio – secondo una fonte attendibile – andando “in lettiga serrata d’ogn’intorno con vetri”. Condivise però le incertezze e le idee aberranti di gran parte della classe dirigente milanese sul flagello. Non credendo in un primo tempo nella contagiosità della peste, non si oppose alla credulità nelle “unzioni” pestifere [I promessi sposi, capp. XXXI e XXXII] sia pur con la riserva che molto vi fosse di inventato, come egli stesso scrive nel suo interessante trattatello De pestilentia.