19 maggio 1975 – 19 maggio 2025

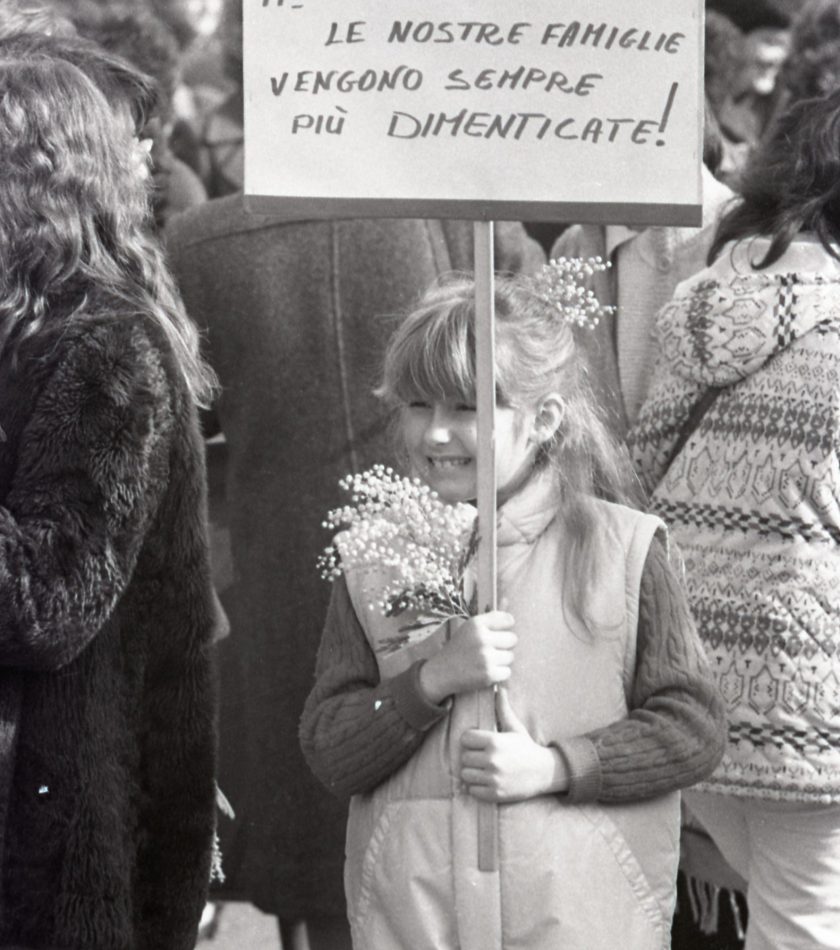

Una riflessione sulla condizione delle donne e dei figli a cinquant’anni dalla riforma del Diritto di famiglia

19 maggio 1975 – 19 maggio 2025

Una riflessione sulla condizione delle donne e dei figli a cinquant’anni dalla riforma del Diritto di famiglia

Nel cinquantesimo anniversario della riforma del Diritto di famiglia – legge che ha segnato una svolta profonda nella storia giuridica, sociale e culturale del Paese – la Fondazione Carlo Donat-Cattin promuove una riflessione sul significato e sull’eredità di quel passaggio cruciale.

Ad aprire questo percorso è la breve ma significativa nota di Maria Chiara Mattesini, che ricostruisce con rigore e sensibilità il lungo iter che condusse all’approvazione della Legge 19 maggio 1975, n. 151. Il testo evidenzia il ruolo decisivo del protagonismo femminile, le resistenze culturali e politiche incontrate e il profondo cambiamento della società italiana e del modo di intendere la famiglia.

Questa pubblicazione inaugura il progetto Diritti sospesi. A cinquant’anni dalla riforma del diritto di famiglia, promosso dalla Fondazione, con l’obiettivo di interrogare il presente alla luce delle conquiste e delle tensioni del passato. Rileggere oggi quella riforma – in un tempo in cui i diritti delle donne, della genitorialità e delle famiglie sono ancora al centro del dibattito – è un esercizio di memoria e un atto di responsabilità civile e culturale.

Breve nota sul nuovo Diritto di famiglia

di Maria Chiara Mattesini

Il nuovo Diritto di famiglia è stato uno straordinario esempio, potremmo dire, di sorellanza: un connubio singolare tra il femminismo extra-istituzionale e il progressismo femminile nei partiti e nell’associazionismo, una riforma prevalentemente voluta e condotta dalle donne, per la quale si mobilitarono tutti i movimenti dei partiti e dei sindacati, così come le rispettive associazioni collaterali, tra cui il Centro italiano femminile e l’Unione donne italiane, ma anche associazioni non schierate ideologicamente come il Consiglio nazionale donne italiane.

Tuttavia, l’iter della riforma fu faticoso, lento e comportò un vero e proprio travaglio che non stenta a trasparire dai dibattiti parlamentari. D’altronde, era impossibile riformare la famiglia senza toccare nodi sensibili come i costumi, le mentalità, i sentimenti, senza toccare, insomma, i destini degli uomini e delle donne. Faticoso anche perché – è il caso di ricordarlo – questa combattiva presenza femminile in Parlamento era numericamente molto esigua. I Codici civile e penale erano fermi al 1942, e l’ultimo importante confronto sulla famiglia aveva avuto luogo in Assemblea costituente. Soprattutto, miracolo economico, nuclearizzazione diffusa, sviluppo della soggettività individuale e poi rivoluzione sessuale, aumento dei divorzi, diffusione della contraccezione, modificazione dello status della donna e crescente ruolo della coppia avevano mutato profondamente la società, cambiando anche la famiglia e i modi di pensarla, identificata non più come luogo simbolo del privato, ma valorizzata in tutte le sue valenze pubbliche.

Come accennato, l’iter fu molto difficile. Sul tema, nella seconda metà degli anni Sessanta erano state presentate varie proposte di legge, il cui esame iniziò il 2 ottobre 1969. Gli articoli del Codice civile e penale che si volevano modificare o sopprimere erano gli stessi, tra cui, per il Codice civile: innalzamento del limite di età per contrarre matrimonio, parità dei coniugi nella direzione della famiglia, nei rapporti patrimoniali e nei confronti dei figli. Tra gli articoli del Codice penale, invece, troviamo: abolizione della figura giuridica del delitto d’onore e del matrimonio riparatore, notifica del divieto di propaganda per gli anticoncezionali e della punibilità dell’adulterio.

Le questioni più controverse, invece, all’interno anche degli stessi partiti e soprattutto di quello democristiano, riguardarono le modalità di applicazione del criterio della parità dei coniugi e gli articoli che chiamavano in causa l’unità della famiglia e l’indissolubilità del matrimonio, ossia la potestà genitoriale e il riconoscimento dei figli illegittimi e adulterini.

Il nuovo Diritto di famiglia veniva approvato il 22 aprile 1975, anche se molti dei cambiamenti che sanciva erano già una realtà per un gran numero di famiglie. Grave responsabilità della classe politica maschile, infatti, è stato l’aver rinunciato a tener vivo il rapporto tra costume e norma giuridica, uno degli aspetti fondamentali per la vitalità democratica di un Paese.